灯光璀璨,汗水挥洒,每一次击球都牵动着亿万人的心弦。在刚刚结束的国际乒乓球大赛上,中国选手再次以无可匹敌的“中国速度”,让世界感受到了力量与技术的完美融合,这份震撼人心的力量,仿佛是一股不可阻挡的洪流,席卷了整个赛场,也再次点燃了全球乒乓球爱好者的激情。从瞬息万变的攻防转换,到精准到毫米的发球落点;从选手们咬紧牙关的拼搏瞬间,到教练席上焦灼的目光;从观众席上此起彼伏的呐喊声,到赛后久久不息的掌声,这一切都构成了一幅生动的画面,讲述着中国乒乓球为何能够一次又一次地站在世界之巅。这不仅仅是技巧的比拼,更是意志的较量,是精神的传承,是国家荣誉的体现。本文将带你深入赛场,近距离感受“中国速度”的魅力,剖析这份力量无人能挡的深层原因,体验那些激动人心的瞬间,以及在胜利与汗水背后,那些值得回味的力量源泉。

无处不在的速度壁垒

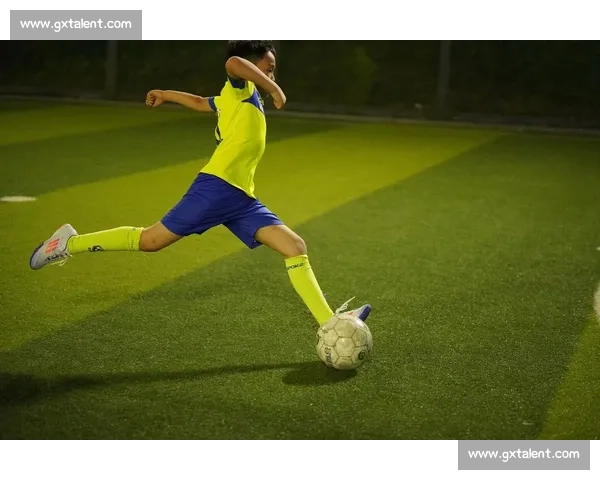

赛场之上,灯光如同无数双锐利的眼睛,捕捉着每一次球的轨迹。观众的呼喊声此起彼伏,汇聚成一股巨大的声浪,拍打着每一个人的耳膜。我紧紧握住手中的录音笔,目光锁定在球台。解说员激昂的声音在耳边响起,时而沉寂,时而爆发,恰如比赛的跌宕起伏。汗水顺着选手的脸颊滑落,每一次急促的呼吸都清晰可闻,与球拍击球时那清脆而富有力量的“砰”声交织在一起,构成了这场速度与激情的盛宴。在这样紧张的氛围下,我感觉自己仿佛也融入了比赛的脉搏之中,心跳随着每一次精彩的对抗而加速。

“太快了!这球的速度简直无法反应!”一位外国记者在我身旁低声惊叹。他的话语,恰恰是我在无数次报道中国乒乓球比赛中最常听到的一句。这不仅仅是比拼谁能更快地挥动球拍,而是指代一种综合性的速度优势——从接发球的瞬间判断,到中台的快速相持,再到前三板的果断抢攻,中国选手在每一个环节都展现出了令人窒息的“速度壁垒”。这种速度,是建立在扎实的基本功、敏锐的观察力以及超乎常人的反应能力之上的。

我曾近距离观察过马龙的训练,他每一次的起动都像是离弦之箭,步法移动的覆盖范围和启动速度,让对手的每一次回球都显得被动。而当球速达到一定程度时,很多非中国选手的反应时间就已经被压缩到了极限,甚至来不及挥拍,只能眼睁睁地看着球擦着球拍飞过。这种速度上的压制,让对手从心理上就已经开始出现动摇,为后续的进攻创造了绝佳的时机。

技术的革新与沉淀

“你看他这次的发球,落点变化太大了!”一位国内教练在观众席低声分析道。在一次关键的得分后,他忍不住站起身,眼中闪烁着兴奋的光芒。他的话语,也正是中国乒乓球技术革新与沉淀的缩影。中国乒乓球的强大,并非仅仅依赖于速度,更在于技术体系的不断进化与丰富。从经典的弧圈球到如今的快攻结合弧圈,再到对旋转、落点、线路的精妙控制,中国队一直在引领着乒乓球技术发展的潮流。

我记得在一场焦点战役中,对手发出了一记刁钻的发球,角度刁钻,旋转强劲。中国选手脸上没有丝毫慌乱,他几乎是预测到了球的落点,身体微侧,干净利落地迎上前,用一个教科书般的反手拧拉,将球狠狠地抽回了对手的空当。这个回合的流畅性,不仅仅是速度,更是对技术动作的极致打磨。我看到他训练时,会反复练习同一个技术动作上百次,直到熟练得如同身体本能。

“我们一直在研究对手,也在不断地尝试新的技术和战术。”赛后,一位中国队教练在接受采访时说道。这种持续的创新精神,使得中国乒乓球的技术体系始终保持着领先地位。他们不仅能应对各种风格的对手,更能通过技术上的“组合拳”,让对手防不胜防。即便在国际规则不断调整、器材不断更新的情况下,中国队总能率先适应,甚至引领新的技术潮流。

milan米兰,米兰体育,米兰·(milan),milan.com精神内核的传承力量

“咬紧牙关!再坚持一下!”教练声嘶力竭的呐喊,在紧张的比赛间隙显得格外清晰。场上的选手,额头上布满汗珠,脸上写满了疲惫,但他眼神依旧坚定,每一次挥拍都带着不屈的意志。这种精神的传递,是中国乒乓球力量的重要组成部分。我曾目睹过无数场经典的“中国德比”,选手们在激烈的对抗中,即便比分落后,也绝不轻易放弃,而是顽强拼搏,不到最后一刻绝不松懈。

“输了比赛,我很难过,但是我知道,我尽力了。这就是乒乓球带给我的,永不放弃的精神。”一位年轻的中国选手在一次采访中说道。他的话语,代表了许多中国乒乓球运动员的心声。这种精神,并非来自空洞的口号,而是渗透在日复一日的刻苦训练,一次又一次的模拟比赛,以及面对困难和挫折时的坚韧不拔之中。

这种精神传承,在每一代运动员身上都能看到。从前辈的辉煌,到后辈的崛起,一代代中国乒乓球人,都在用自己的行动诠释着“为国争光”的含义。这种强大的精神内核,不仅让他们在赛场上能够克服生理和心理的极限,更让他们在面对国际选手的强大冲击时,能够保持一份沉着和自信,最终转化为无人能挡的力量。

人才培养的强大体系

“这批年轻队员的进步太快了,完全接上了老队员的班。”一位资深体育评论员在我身边感慨道。他的话,恰恰说明了中国乒乓球在人才培养方面所建立起来的强大体系。这种体系,并非一蹴而就,而是经过了几十年的不断探索与完善,形成了从基层选材到专业梯队建设,再到国家队集训的完整链条。

我曾参观过国家队的训练基地,那里严谨的训练氛围,科学的训练方法,以及完善的后勤保障,都为运动员的成长提供了坚实的基础。年轻队员们在如此高标准的平台上,能够得到最专业的指导和最系统的训练,进步的速度自然是惊人的。这种体系化的培养,保证了中国乒乓球人才的“源头活水”,让“中国速度”得以持续地向前推进。

“我们关注的不仅仅是技术,还有队员的身体素质、心理素质,以及他们的学习能力和可塑性。”一位教练在谈及选材标准时说道。这种全方位的考量,使得中国队选拔出的队员,不仅身体条件出众,而且具备良好的心理素质和极强的学习能力,这为他们日后在国际赛场上的成长和发展奠定了坚实的基础。正是这样一套近乎完美的“流水线”生产模式,不断输送着顶尖选手,让“中国速度”的锋芒,锐不可当。

总结:中国乒乓球的“中国速度”,不仅仅是一种技战术上的优势,更是速度、技术、精神与人才培养体系共同作用下的强大结晶。在灯光璀璨的赛场上,每一次快速的移动,每一次精准的击打,都凝聚着无数次的汗水和磨砺,都承载着一代代中国乒乓人的梦想与荣光。这份力量,早已超越了单纯的体育竞技范畴,它是一种民族精神的体现,是一种不断追求卓越的姿态,是中华体育精神的生动注解,让世界一次又一次地为之惊叹,为之折服。

这份无人能挡的力量,将继续在未来的赛场上闪耀。它不仅激励着无数中国少年投身乒乓球事业,也为世界乒乓球的发展注入了活力。当汗水与荣耀交织,当速度与技巧共舞,中国乒乓球的故事,还将继续以更加精彩的方式书写下去,让“中国速度”成为世界乒坛永恒的传奇。